Un faisceau laser de classe 2 peut provoquer des lésions oculaires irréversibles en moins d’une seconde d’exposition directe. Dans certains environnements industriels, la simple réflexion d’un rayon suffit à dépasser les seuils de danger établis par la réglementation. Malgré la multiplication des protocoles de sécurité, des incidents continuent de survenir chaque année, souvent à la suite d’une méconnaissance des risques réels ou d’un relâchement des procédures de protection.

Les exigences légales imposent une signalisation stricte et des équipements de protection adaptés, mais leur application demeure inégale selon les secteurs et les usages. L’évaluation du danger ne se limite pas à la puissance du laser : longueur d’onde, durée d’exposition et conditions d’utilisation modifient considérablement le niveau de risque.

Pourquoi les rayonnements laser présentent-ils un danger réel ?

Quand on parle de rayonnement laser, la simple notion de puissance ne suffit pas à comprendre le risque. Ce qui distingue un laser, c’est ce faisceau cohérent, taillé sur mesure pour concentrer l’énergie et la diriger sans dispersion. Ce n’est pas une lumière banale, c’est une onde amplifiée, calibrée selon une longueur d’onde précise, capable de traverser la matière vivante avec une efficacité déconcertante. La rétine, elle, se retrouve en première ligne : incapable de filtrer ou de détourner le rayon laser, elle subit de plein fouet l’impact, même à faible puissance.

La classification, de la classe 1 à la classe 4, ne s’appuie pas seulement sur la puissance. Elle prend aussi en compte la longueur d’onde, la possibilité d’être focalisé par l’œil humain et le mode d’émission (continue ou pulsée). Un laser de classe 2, qui paraît anodin, devient redoutable si l’exposition se prolonge ou si l’appareil est détourné de son usage prévu.

Pour y voir plus clair, voici la logique du classement :

- Classe 1 : appareils considérés sans risque dans des conditions normales d’utilisation.

- Classe 2 : émission visible, avec un danger si l’on fixe le faisceau trop longtemps.

- Classe 3 : menace élevée pour les yeux et, parfois, la peau, selon la puissance et la longueur d’onde.

- Classe 4 : usages strictement professionnels, niveau maximal de danger pour les tissus et risques d’incendie.

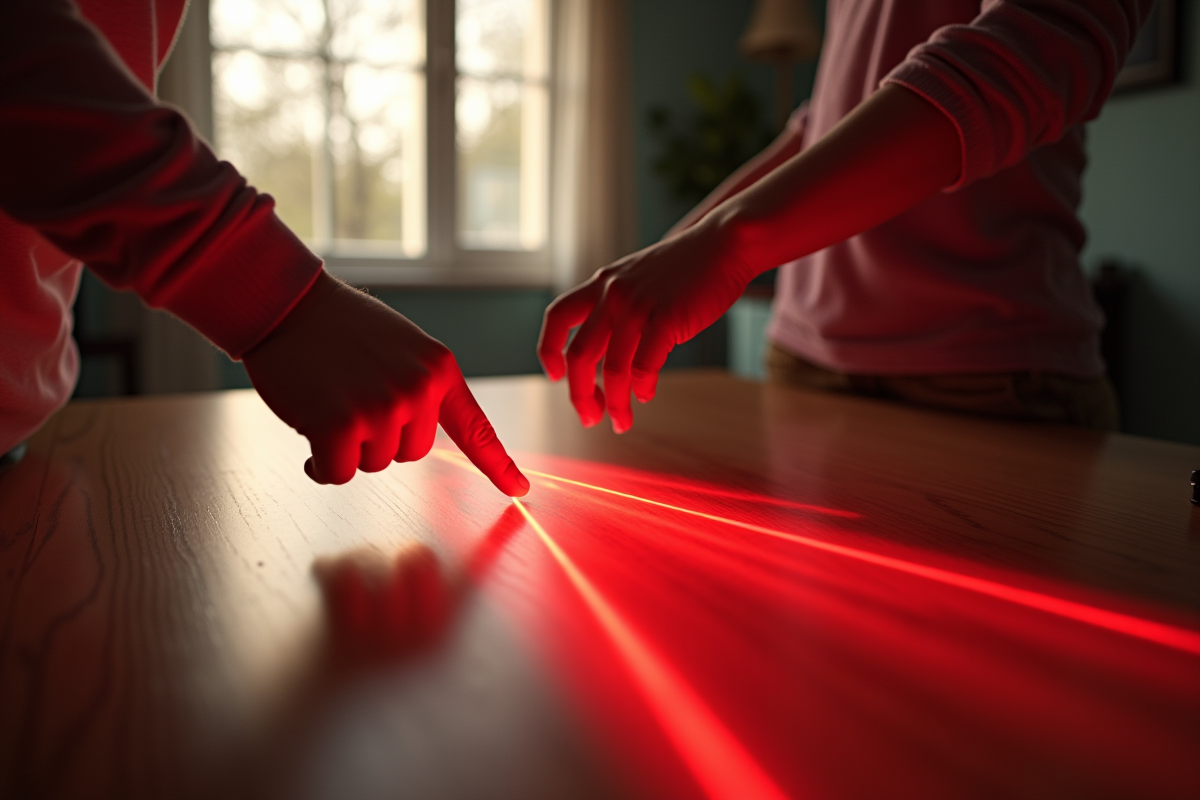

On aurait tort de croire que seul le faisceau direct compte. Les surfaces brillantes ou vitrées, dans un atelier ou un laboratoire, peuvent réfléchir le rayon laser et décupler le risque. Dans l’industrie, la médecine, la recherche, la multiplication des longueurs d’onde utilisées rend la gestion de la sécurité encore plus complexe.

Les risques pour la santé : yeux, peau et effets méconnus

Le rayonnement laser s’attaque d’abord à ce qu’il croise : l’œil, fragile et sans défense face à un faisceau concentré. Le cristallin joue malgré lui le rôle de loupe et dirige toute l’énergie vers la rétine. Résultat : brûlure, tache aveugle, perte de vision… et parfois, aucune douleur immédiate pour alerter la victime. Une exposition infime, même inférieure à la seconde, peut suffire à altérer la vision centrale ou périphérique.

La peau n’est pas épargnée. Certains lasers, notamment ceux qui émettent dans l’infrarouge, pénètrent au-delà de l’épiderme, provoquant brûlures, rougeurs ou réactions différées. Les contacts réguliers, souvent banalisés, peuvent entraîner des modifications cellulaires, dont certaines restent encore mal comprises.

Il existe aussi des conséquences plus discrètes, parfois inattendues. Chez les utilisateurs fréquents, on observe des troubles de la cicatrisation, des réactions de photosensibilité ou des changements pigmentaires. Les rayonnements laser interagissent avec certains produits médicaux ou cosmétiques, modifiant la réaction de la peau ou des muqueuses, et compliquant le diagnostic.

Les points suivants illustrent la variété des risques identifiés :

- Les lésions oculaires peuvent survenir sans aucun symptôme d’alerte.

- La peau réagit différemment selon la longueur d’onde et la puissance du faisceau.

- Certains effets, moins connus, justifient une surveillance médicale régulière pour les professionnels exposés.

Quelles protections adopter face aux dangers du laser ?

Mettre en place des mesures de sécurité efficaces, c’est d’abord s’adapter à la réalité du terrain : chaque laser a son propre niveau de risque selon sa classe et son environnement d’utilisation. Avant même d’utiliser un appareil, il est impératif de vérifier sa classification : un laser de classe 1 se manipule sans contrainte particulière, tandis qu’un appareil de classe 3B ou 4 nécessite des protocoles rigoureux. La réglementation impose d’ailleurs une signalisation explicite et limite l’accès aux espaces exposés.

La protection des yeux est non-négociable dès que le risque d’exposition existe. Pour cela, il faut s’équiper de lunettes de protection parfaitement adaptées à la longueur d’onde du laser utilisé. Inutile d’espérer une protection universelle : chaque modèle filtre une bande spectrale spécifique. Dans l’industrie ou le médical, les professionnels n’utilisent que des équipements validés pour leur usage.

Quelques mesures incontournables :

- Installez des écrans de protection pour isoler le faisceau dans une enceinte fermée.

- Affichez clairement les pictogrammes de danger autour des installations concernées.

- Formez chaque utilisateur aux principes de sécurité laser : reconnaissance du faisceau, distances à respecter, procédures d’alerte.

- Préférez les instruments équipés de sécurités intégrées : interverrouillages, arrêts d’urgence, dispositifs anti-ouverture.

La prudence ne s’arrête pas là. Il faut aussi anticiper les risques indirects : ne jamais orienter le faisceau vers une surface réfléchissante ou vers quelqu’un, même involontairement. Chacun doit savoir comment couper le faisceau en urgence et où se trouvent les équipements de protection.

Bonnes pratiques et obligations pour une utilisation sécurisée au travail

Travailler avec un appareil laser oblige à une vigilance de chaque instant. Tout commence avec l’identification exacte de la classe : c’est ce qui détermine les règles à suivre. Dans les laboratoires, l’industrie ou le secteur médical, les lasers de classe 3B et 4 sont strictement réservés à des opérateurs formés ; leur commercialisation auprès du public est très encadrée.

Au quotidien, chaque opérateur doit intégrer une série de réflexes : contrôler régulièrement les équipements, vérifier la présence des systèmes de verrouillage et des écrans de protection, signaler la moindre anomalie. La formation à la sécurité n’est pas une formalité : elle doit aborder la reconnaissance des rayonnements, les dangers pour la santé et la conduite à tenir en cas d’incident.

Pour renforcer la sécurité au poste, adoptez ces pratiques :

- Affichez systématiquement la classe de chaque appareil laser près du poste de travail.

- Restreignez l’accès aux zones à risque aux personnes formées et habilitées.

- Assurez-vous de la maintenance régulière de tous les équipements concernés.

Le dispositif de prévention passe aussi par une signalisation bien visible des zones sensibles, l’aménagement de l’espace (marquage au sol, barrières physiques), et l’automatisation des verrouillages quand c’est possible. Quand ces règles sont respectées et que la prévention devient une culture partagée, les accidents liés à la puissance des faisceaux et à la diversité des longueurs d’onde perdent du terrain. Mais le risque ne disparaît jamais totalement : il s’apprivoise, jour après jour, dans l’exigence concrète du geste professionnel.